阅读:0

听报道

在上一篇中质疑了“融入”的定义。我想提出的方向是:要从根本上怀疑国家与国家之间的差异。

3

一个国家是怎么形成的?

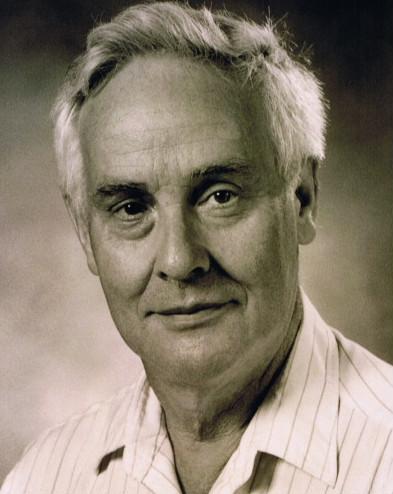

作者Benedict Anderson在1936年出生于中国昆明,不知对其形成理论有无联系

从人类学的思考角度来说,这个月去世的前康奈尔荣休教授、政治与历史学家 Benedict Anderson (1983) 认为:国家是一个想象出来的政治共同体。为什么是想象?让我用问题解释自己对此的理解:

全世界的国家从人类诞生之际就存在吗?500万年前人类起源时就有中英美意日等两百四十四个国家与地区吗?

我的答案是不。因为国家这个概念本身就是因为政治而形成的,所以不应该先设定中国和英国“有差异”,然后用一种肯定假设法暗示:“海归”必须融入中国社会。

Anderson又说到,这样一个政治社区既有局限,又有统一作用(It is an imagined political community, and imagined as both inherently limited and sovereign)。 之所以说局限, 因为全球人民被国界划分,这一种划分放大了国家之间的差异;之所以说统一, 因为国界能让国民感到自己属于一个大集体。

当看到Anderson的这句话,我脑海中浮现的就是:领导人某年在某地花了个圈,把一群人圈了进去,把圈称为一国。放到这件事里:中国人和英国人的国民身份是为了把一群人集中起来的工具,目的是组成政治实体,是一种虚构的框架;而融入这个命题也受了国家意识形态的牵引和民族主义影响,是被思想绑住的一种表现。

4

如果把国家的界限拿掉,把“海归”这个标签拿掉,中国和英国两点一线就不存在。而且,为什么去英国生活一段时间回来,就一定要融入?如果这个 “海归” 想环游世界,做世界公民,不想在一个社会度过余下的生活,那还能叫他/她“海归”吗?

是,我是个问题很多的人。

Anderson说的由想象共同体带来的集体认同感,就是我想以奶奶的哥哥、媒体为例,指出的民族主义(Nationalism)概念;民族主义和民族自豪感、认同感和优越感有关,是对外并带有进攻性的。

龙应台在1985年写的社论《正眼看西方》讨论了台湾对西方的民族情绪——一边崇洋,一边排外,一边说西方事例不符合台湾实情。

其实,说华语、读华文的地方都有这种中华民族主义。它勾勒出了国界,情绪化地凸显了中西差异,也毫无必要地放大了“融入”这个伪命题。

这么一来,海归融入这一社会话题难道不是民族主义(Nationalism) 的衍生品吗?如果我们把脑中地图上的国界擦掉,把海归这个标签擦掉,融入社会这个命题还存在吗?

英文公众号:Lettersfromyaling

如想转载,请转全文,那是对你的平台读者最大的尊重。当然如果能善良地提一下姜雅玲和财新博客就更好了,谢谢你积极帮我宣传呀。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号