【新闻小白内参】第四篇关注的是国内的新闻实验室案例。

作为准新闻学院学生,我第一次注意到全媒派这个公众号有两个原因:一是因为它的平台——腾讯,科技公司来关注媒体行业?这很让人容易联想到 Facebook 和 Google 在做的新闻实验室;第二是因为它聚合了 Nieman、Poynter、Tow Center 等行业研究机构的编译精华,让我不用费心一个个去找。

但我绝对想多了,尤其是关于第一点。虽然背景都是科技公司,但腾讯和新闻行业的关系早就密不可分了,而且浑然天成到我没有立刻想起—— 2003 年推出门户网站腾讯网;2010 年推出新闻客户端;2011 年的微信产品已坐拥近 10 亿活跃用户,2012 年的公众号功能极大改变了国民的阅读习惯…这些举动打下的基础是 Facebook 和 Google 远远不能企及的。

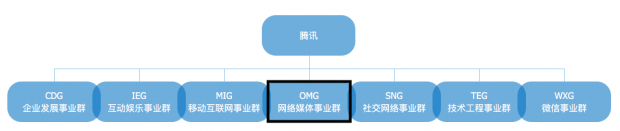

作为腾讯网络媒体事业群的一员,全媒派自身的定位是什么?是如何利用腾讯内部资源的?和国外科技公司的新闻研究室有什么异同?它未来还想做什么事?抱着这些期待和好奇,我和全媒派的执行主编言四聊了聊(内容经编辑和缩减):

我:请问设立全媒派的渊源是什么?

刘:其实当时是马航 370 失事,我们发现国内媒体的报道无论在反应能力,还是信息的调查程度上跟国外的专业媒体相比差距较大。所以最初的想法是想做一个专业的媒介研究类的账号,让它成为全球媒体资讯的先锋站和瞭望者,我们见贤思齐。

我:你自己加入这个团队的契机是什么呢?

我是作为腾讯新闻的正式编辑被招进来的,到这个组之后,我知道我的同事们做了这个公号,自己也非常感兴趣。最开始是大家觉得兴趣比较合得来,像一个兴趣小组。

我:现在团队有多大?

具体人数不太方便透露。但可以说,全媒派算是在业务范围之内,但不是我们的核心工作。

我:产出的内容大约百分之多少是原创,多少是编译呢?主要板块有哪些?

这个问题有点像伪命题,因为全媒派每天就有两条内容,一条原创、一条编译。所以你要是非得问占的比例的话那只能是百分之五

十是原创,百分之五十是编译。但是如果你是按头条和二条来问的话,那就是头条百分之百原创,二条百分之百编译。

我:全媒派和“腾讯传媒研究院“、”企鹅智酷”的关系又是什么?

这两个都是我们兄弟部门内部的公号,一个是业务性的智库,另一个是垂直类的智库,调性方面、选题内容方面都各有侧重。

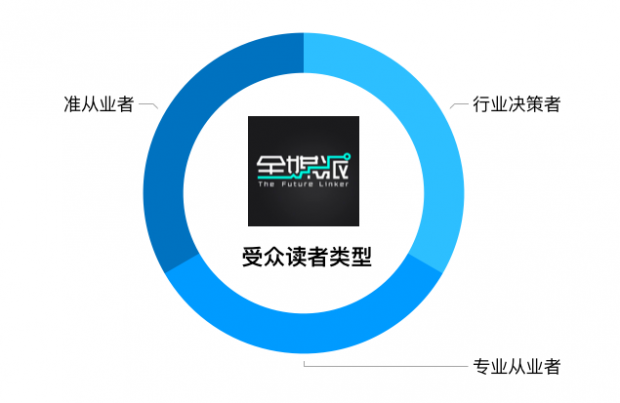

我:创始时设定的受众读者是怎样的?现在是否发现有变化呢?

我们最开始设定的读者范围就是三类:一类是传媒界的决策者,第二批是传媒领域的从业者,第三批是准传媒行业的从业者,也就是新闻院校的学生,所占比例各是三分之一。

到目前为止,全媒派成立以来,我们都按照这个读者路线去走的,包括用户运营,也非常的有成效,所以目前我们的读者还是这三类人。

我:之前腾讯+媒体峰会开放时,全媒派会宣传并全程报道,请问全媒派在其中扮演了什么角色?

这是我们每年网络媒体事业部一个非常盛大的全球合作关系的呈现。所以它不只是由我们一个团队去完成,而是由多个团队去介入的:在技术上、在内容上、在媒体关系上,还有全球的关系链上。 全媒派是其中一个重要的渠道和内容合作的聚合器。

去年的峰会请到了13 位国内外媒体大佬,由腾讯新闻和全媒派全程报道记录 (图:Quartz 执行主编 Zach Seward 在峰会现场,credit:腾讯媒体峰会)

我:腾讯是否会通过全媒派的名义发布一些像 Google 和 Facebook News Lab 一样的新闻高校或记者活动计划呢?

我们跟高校的合作是一直以来都有的。合作方包括国内的重点新闻院校:清华、北大、传媒大学、人大、复旦、汕大、暨南大学、武汉大学的新闻学院,包括和高校教授、老师,都有基于内容、报告的发布、网媒峰会、线下活动、研究类书籍的发布等等一些长线的合作,效果也一直非常好。

我:三年以后,全媒派会成为什么?

一方面,我们希望他成为传媒行业的资源聚合器,链接每一个行业中的个人,链接每一处可以互融共通的资源;另一方面,我们也希望它在智库属性上能形成自己的品牌,可以与国内外权威的研究机构有更多的合作,并且研究结果能够更多的被应用到实际的业务领域。

——————

最后,我也问了自己一个问题。

微信上和全媒派发布类似内容的也还有很多,比如说:隶属于央视市场研究的“德外5号”(ID: dewaiwuhao)、扶持调查报道的 NGO 的全球深度报道网(ID: gijn_cn)、还有中国传媒大学与凤凰卫视合办的传媒1号(ID: zcfhxy)等,这些机构的背景也都让我好奇过,为什么只有全媒派能在成功吸引眼球后,能把我留下?

我觉得,是团队在 “受众互动(Audience Engagement)” 上的重视给了爱表达的(准)从业人员一个交流的平台,让这个腾讯媒体人的兴趣小组成为了一众媒体人的兴趣小组。

互动主要分留言区和线上社群两块:在留言区,很多原创文章都用置顶作者或服务号留言的功能来提出延伸问题,并鼓励读者在评论区留下想法,奖励有实物和加入核心线上社群的机会; 而在社群里,则有精华理论分享、APP/网站分享、电影/节目分享和嘉宾语音分享等多元的交流形式。从 4 月(至今 11 天)的数字来看,每篇头条推送的公布留言数量约有 10~30 条左右,大部分都超过一百个字。而重点在留言质量——不仅远超同类公众号,在我关注的小五百个号里都是名列前茅的。假如说同类账号只是翻译来自国外的行业咨询,那全媒派则提供了活学活用的典范。

在这么一个传统媒体拥抱科技和社交平台的时代,全媒派的诞生也许并不偶然。而无论是作为智库、内容和资源聚合器还是线上社群,它的社会价值因兴趣而起,也因兴趣触及了更广泛的群体。这样的自发性,也许正是其他科技公司的实验室无法比拟的地方。(完)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号